Le Soleil est une étoile parmi des milliards d'autres dans l'Univers. Âgé d'environ 4,6 milliards d'années, il est actuellement à la moitié de son existence. Sa vie, relativement stable, s'achèvera dans quelques milliards d'années, entraînant la destruction des planètes rocheuses qui gravitent autour de lui.

L'histoire de notre étoile débute dans le Bras d'Orion, une région de la Voie Lactée située à environ 28 000 années-lumière du centre galactique. Il y a plusieurs milliards d'années, l'explosion d'une supernova provoque l'effondrement d'un gigantesque nuage de gaz et de poussières, principalement constitué d'hydrogène et d'hélium.

Ce nuage interstellaire, en équilibre grâce à la pression thermique interne, subit une perturbation qui le comprime légèrement. Lorsque sa masse dépasse un seuil critique - connu sous le nom de masse de Jeans, du nom du physicien britannique James Jeans qui la théorisa en 1902 - il entame un effondrement gravitationnel. Le nuage se fragmente en plusieurs noyaux qui s'effondrent à leur tour, chacun donnant naissance à une protoétoile.

Ce processus, bien que rapide à l'échelle cosmique, dure environ 50 millions d'années. Au fur et à mesure de sa contraction, la protoétoile chauffe jusqu'à atteindre une température de 10 millions de degrés en son coeur, seuil à partir duquel les réactions thermonucléaires s'enclenchent. À ce moment précis, la protoétoile devient une véritable étoile.

Parallèlement, une partie du nuage résiduel forme un disque de gaz et de poussières en rotation autour de l'étoile naissante. Ce disque est le berceau du futur système solaire. Bien que la protoétoile absorbe une grande quantité de matière, il en reste suffisamment pour permettre la formation, par accrétion, des planètes et lunes, planètes naines, astéroïdes et comètes. C'est ainsi que, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil et son cortège planétaire voient le jour.

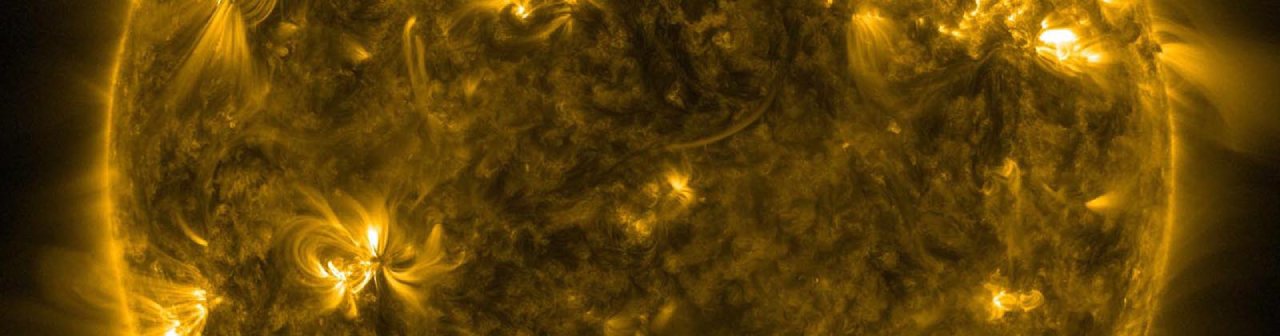

Environ 50 millions d'années après le début de sa formation, le Soleil entre dans la phase de séquence principale, une étape qui durera environ 10 milliards d'années. Durant cette période, il fusionne les atomes d'hydrogène présents dans son noyau pour créer de l'hélium par réaction thermonucléaire, un processus qui génère une immense quantité d'énergie. Au fil du temps, cette fusion constante fait augmenter la température et la luminosité du Soleil d'environ 10 % par milliard d'années.

Cette stabilité énergétique et ce développement constant sont essentiels au maintien d'un environnement propice à la vie. C'est durant cette phase tranquille du Soleil que la Terre, située à 150 millions de kilomètres de notre étoile, deviendra l'hôte de la vie, permettant à celle-ci de se développer et de prospérer.

Une fois l'hydrogène de son noyau épuisé et après avoir commencé à utiliser l'hydrogène de ses couches extérieures, le Soleil entamera une nouvelle phase de sa vie, marquée par sa fin. Ses couches externes commenceront à se dilater, et notre étoile augmentera de taille, atteignant un diamètre environ 200 fois plus grand qu'aujourd'hui. Au cours de cette expansion, il engloutira les planètes les plus proches : Mercure, Vénus et probablement la Terre.

Devenu une géante rouge, le Soleil deviendra bien plus lumineux, bien que sa température baisse par rapport à la phase de séquence principale. Privé d'hydrogène, il commencera à fusionner l'hélium accumulé au fil des milliards d'années, produisant du carbone et de l'oxygène. Cette phase instable conduira à l'effondrement de son noyau, créant une naine blanche. Les couches externes du Soleil, désormais instables, seront expulsées par la pression de radiation, formant ce que l'on appelle une nébuleuse planétaire. Au départ extrêmement chaude, la naine blanche finira par se refroidir lentement et s'éteindra au bout de plusieurs milliards d'années.

Sources